Los clásicos peces gordos

He sostenido, por una porción sustantiva de mi vida, la idea de que «El viejo y el mar» de Ernest Hemingway es el Moby Dick de la literatura estadounidense. No deduzcas con base en esto, perspicaz lector, que no estoy consciente del hecho de que Herman Melville era estadounidense, y, por consecuencia, sostengo la creencia incorrecta de que «El viejo y el mar» es el equivalente estadounidense de una novela proveniente de otro país. No. Lo que intento decir es que durante toda mi vida he sabido, por la frecuencia y reverencia con la que se habla de esta novela, que «El viejo y el mar» es aquella ballena blanca para un sinfín de autores que, sin saberlo, emulan la inocente arrogancia del capitán Ahab al intentar, con sus arpones literarios, superar a dicha bestia legendaria.

Hay dos cuestiones que es preciso señalar en lo que acabo de escribir, una curiosidad y una ironía. La curiosidad es que uso en mi analogía a «Moby Dick», la única novela que, a mi conocimiento, compite en trama y leyenda con «El viejo y el mar». Después de todo, ambas son épicas estadounidenses internacionalmente admiradas donde un viejo testarudo lucha hasta la muerte con una criatura marina de proporciones desmesuradas. Espero quede claro, a pesar del subtítulo bajo el que me encuentro, que estoy consciente de que la ballena es mamífera. Gracias. Ahora, la ironía es que nunca he leído «Moby Dick» y, hasta hace unos meses, hubiera apostado que jamás leería «El viejo y el mar».

No es que tenga algo contra los «clásicos». De hecho, me gusta apoyarme en ellos cuando necesito literatura que garantice un sentimiento profundo, aunque efímero, de éxito. Después de todo, no hay nada más satisfactorio que agregar un libro a la lista de «leídos» ni una apuesta más segura que aquellos títulos que han permanecido en boca de todos por décadas. Lo que sucede es que hay muchos clásicos, y el título de «El viejo y el mar» sólo es música para los oídos cuando los ojos que los acompañan ya leyeron dicha novela.

Entonces, en plena pandemia, se aproximaba el 121 aniversario del nacimiento de Ernest Hemingway. La Biblioteca Hemingway, en honor a dicho aniversario y sin cuidado por obrar en aniversarios cuadrados (supongo se les fue la onda el año pasado, el 120 aniversario), decide publicar una nueva edición de «El viejo y el mar» con cartas inéditas escritas por el puño y letra del legendario autor y algunas otras de esas cosas que son la carnada perfecta (sin ánimos de jugar con palabras) para bibliófilos consumistas cómo tu Technical Boy. Entonces Amazon, nuestro fiel aunque controversial bibliotecario, decide recomendarme el libro. Entonces yo lo compro entre dos libros de mitología, uno sobre la griega, otro sobre la japonesa.

Al leer el libro, hice lo que hago. Reflexión introspectiva. Excavé la oscura mina que son mis emociones y pensamientos frecuentemente ininteligibles, escalé los riscos de la introspección y, habiendo llegado al final de la novela, le di un trago a una taza vacía que alguna vez desbordaba té de manzanilla. Una que otra gema se desprendió de las paredes de aquella mina en respuesta a los estímulos que el legendario Hemingway lanzaba póstumamente en mi dirección. Hablando de gemas, es curioso lo mucho que la titánica batalla entre Santiago y su marlín me hizo sentir como lo hizo «Diamantes en bruto» (Uncut Gems) , la reciente película de los hermanos Safdie. Ansiedad pura y episodios cardiacos. Te lo digo yo, apreciable lector.

Enigüei, la gran mayoría de aquellas gemas desprendidas que menciono las metí en un saco y las guardé para después. Son tesoro para otro capataz. Lo más valiosos que desenterramos Ernest Hemingway y yo, y lo que traigo para este ensayo, es un gran pedazo de carbón (mineral, no del tipo para nuestras legendarias carnes asadas regiomontanas). Grande, pesado, estorboso y mundano. Todos estos adjetivos con connotación negativa, pero si algo ha probado el carbón, es que es buen combustible y, después de no escribir por casi un año, combustible es lo que me faltaba. Y sí, esa fue la última analogía minera de este texto.

Ilíada y Odisea

Debo prologar mi reflexión más personal señalando una paralela interesante que surgió en mi análisis de la novela en cuestión. El contexto histórico durante las décadas desde la publicación de «El viejo y el mar» ha sido tal que la novela funciona como una narrativa atractiva, interesante y hasta hermosa, sin ser afectada por lo que sucede en el mundo. El enfoque de cada lector es único, pero década tras década, la tendencia ha sido identificar la lucha entre Santiago y el marlín como el momento más importante de la historia. Desde que Hemingway escribió «El viejo y el mar», la mayor parte del valor se ha sustraído de su intensa y extensa narración del forcejeo entre la voluntad de un viejo terco y un pez aparentemente incansable.

Y sí, en aislamiento, el clímax de la novela es sin lugar a duda la joya en la corona. El resto de la historia tiene un nivel consistentemente loable de belleza e importancia, pero el evento principal es claramente el suceso bélico. De haber leído la novela el año pasado, eso es lo que más me hubiera impresionado, la guerra.

Habiendo leído «El viejo y el mar» en el punto de mi vida en el que me encuentro y con el contexto global que estamos atravesando, se alinearon los astros para producir circunstancias únicas que transformaron a «El viejo y el mar» en una especie de eco de las épicas de Homero. Supongo que siempre se pudo dividir «El viejo y el mar» en Ilíada y Odisea, pero mi punto es que yo pude apreciar mucho más el viaje de regreso del viejo de lo que pude apreciar su guerra con el pez.

Tanto Ulises después de vencer a Troya en la Ilíada, como Santiago en la Mar, triunfando sobre el Marlín, zarparon de regreso a casa bajo la inocente impresión de que lo mas difícil ya había pasado. Entonces, tanto la Odisea como el desenlace de «El viejo y el mar» nos enseñaron lo cruel que puede ser el océano, o bien, la Mar. Aquí es donde yo más me relacioné. De eso es de lo que quiero hablar.

El joven y la cuarentena

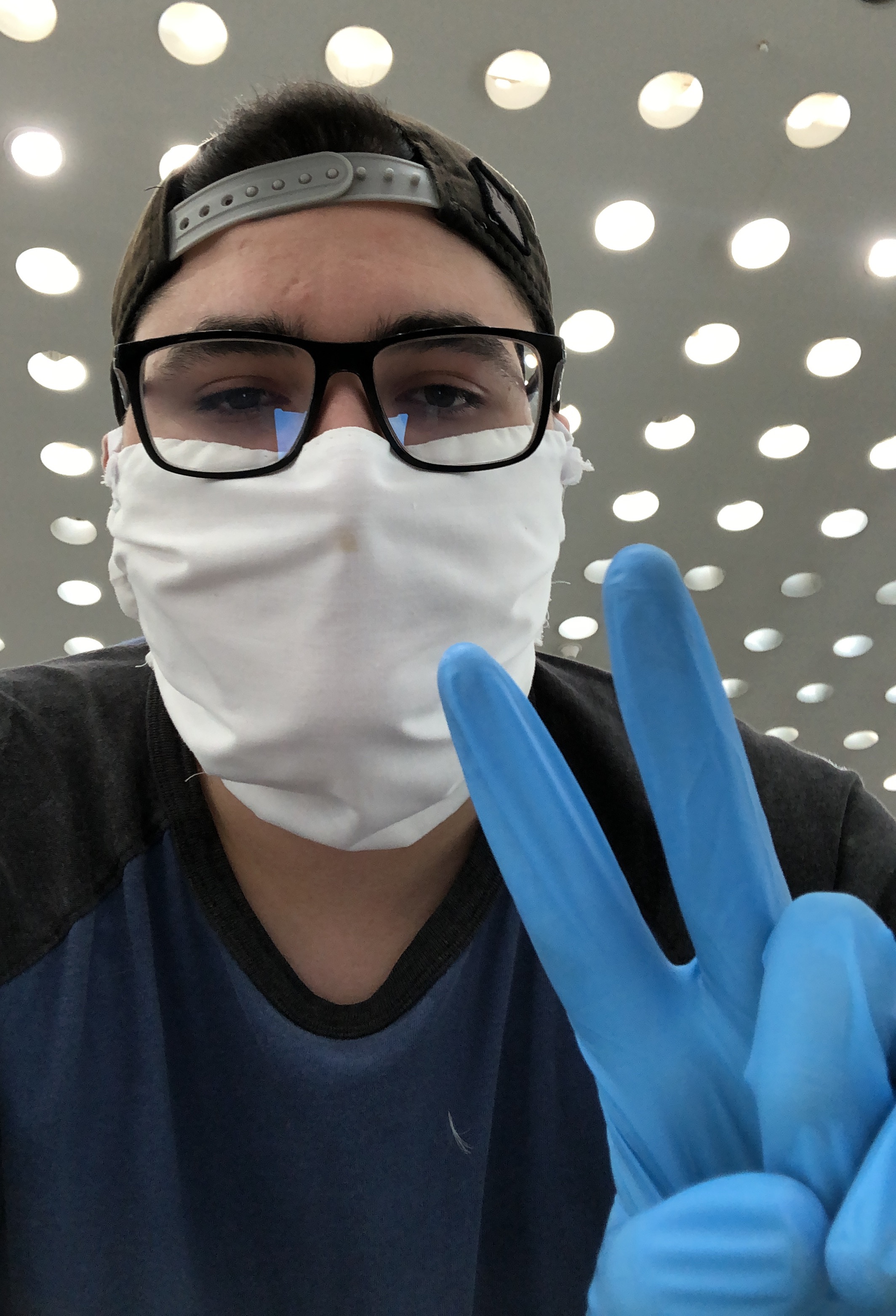

«El joven y la cuarentena». Disculparás en esta ocasión, misericordioso lector, que abuse tan desvergonzadamente del viejo truco periodístico de adaptar a mi tesis los sujetos de la inspiración («viejo» y «mar») y dejar únicamente los artículos y conjunciones («el» e «y», respectivamente) para generar un título atractivo. Mi excusa es que sí soy un joven y sí estoy en cuarentena. Así como la mar le robó al viejo su preciado marlín, pedazo por pedazo, la cuarentena me está robando a mí, día por día, mi juventud.

Es la responsabilidad del lector, lo sostengo firmemente, apropiarse de la narrativa y hacerla suya. Consecuentemente, mi intención sobre narrativas ajenas es internalizarlas al grado que sea difícil separar mis memorias de la lectura de las memorias propias que la lectura evocó. En este caso, no pude evitar vivir el duelo de Santiago, el epónimo viejo de la historia, mientras él, con impotencia, observaba a la cruel naturaleza llevarse gradualmente aquel premio que con su hambre, sudor y sangre se había ganado.

Aquellos cercanos a mí sabrán qué en abril, cuando creíamos que la necesidad de la cuarentena acabaría pronto, empecé una nueva etapa de mi vida en un país diferente. El prospecto de empezar desde cero, de construir algo propio, de trasladar mi vida entera a un país donde existe una porción significativa de la población que ha dejado claro que no soy bienvenido, parecía para mí un reto tan titánico y a la vez energizante como lo era para Santiago el prospecto de anzuelar una bestia marina de la magnitud de aquel eventual pescado. Luché con la idea de separarme de mi familia, de mis amigos, de mi ciudad, mi vida entera y mi país, durante cada uno de los años que pasé estudiando en la universidad. Cuando llegó el momento de tomar la decisión, yo estaba listo.

Izar velas

Procurando alinear, en la medida de lo posible y de forma orgánica, mi reciente experiencia con la trama de «El viejo y el mar», creo que la intensa batalla entre el viejo y el marlín, mi propia Ilíada, sería entonces aquellos años universitarios en los que batallé con la decisión de aceptar un puesto en el extranjero. Al igual que el viejo y a diferencia del ejército griego, pasé la mayor parte de esos cuatro años como el adversario dominante. Tomé la decisión de venir a trabajar a los Estados Unidos en algún punto de mi primer año de la universidad, mucho antes de tener una oferta o si quiera prácticas profesionales en cualquier empresa estadounidense, y por lo general fui capaz de mantener esa convicción.

Como es de esperarse en una decisión tomada con casi un lustro de anticipación, hubo momentos donde mi convicción fue demasiado frágil y la voluntad del marlín que representa la decisión alterna (quedarme en México después de la universidad) recobró algo de línea (en términos de pesca).

Al principio de mi último semestre de la universidad, firmé la oferta de la empresa para la que actualmente trabajo en Estados Unidos, atravesando el corazón de ese admirable marlín con mi arpón de una vez por todas. La decisión estaba tomada y la batalla, que se extendió por años, fue concluida. Salí, junto con mi convicción, victorioso. Me gradué menos de seis meses después, con un marlín de setecientos kilogramos amarrado a mi pequeño barco, preparado para regresar victorioso al puerto (en este caso los Estados Unidos).

¿Cuál era mi marlín de setecientos kilos? Supongo que era alguna combinación del logro que nos atribuimos quienes nos graduamos de la universidad, el prospecto de tener una plaza en una de las empresas de tecnología más importantes del mundo y la simple intención de empezar a vivir una nueva vida con intensidad sin precedentes en un país diferente. Era todo tipo de planes y expectativas. Infinitas posibilidades y personas por conocer, experiencias que atravesar y aventuras por materializar.

Como Santiago, icé la vela y confié que eventualmente vería en la distancia las luces de La Habana (en mi caso la ciudad de Atlanta, donde hice mi primera escala). Comencé lo que no sabía se convertiría en mi propia Odisea.

El trece de marzo del presente año (2020), en un exceso de cautela, que resultó no ser un exceso en realidad, cancelé mi fiesta de cumpleaños y despedida a causa de una pandemia que no había llegado aún a mi país. Dicha acción fue de mi parte la equivalente al reconocimiento que le hizo Santiago al hecho de que entre él y la costa había kilómetros de mar abierto, hambre, sed, y un sinfín de viciosos tiburones. Santiago y yo habíamos emergido de una batalla victoriosos, pero nos invadió una noción de tragedia inminente.

Sobrevivir tiburones

Tanto al viejo como a mi nos tocaron bastantes tiburones. Tal vez, apropiadamente, uno por cada año que le tomó a Ulises regresar a Ítaca. Cada tiburón que enfrenté amerita su propia entrada en este blog, así que lamentablemente no entraré en detalles con todos. Hay cosas para las que no me siento calificado para discutir, que tal vez, aunque pasaron a mi alrededor, no se tratan de mí. Tampoco es para andar contando todo lo que me ha pasado desde que empecé mi Odisea.

Tiburones del viaje aéreo

El primer tiburón, que de una mordida mutiló vorazmente a mi marlín, se presentó en la forma de Delta Airlines, que canceló el itinerario que tenía reservado para el 15 de abril. Eran tres vuelos:

MTY->CDMX

CDMX->LAX

LAX->SEA

Ya ni siquiera recuerdo cual de los tres vuelos fue el que se canceló. Inmediatamente contacté a la aerolínea y cambié el itinerario. Todavía eran tres vuelos el mismo día, pero un viernes en lugar de un miércoles. Delta me ofreció hacer el cambio gratuitamente y la diferencia en costo del viaje (el costo bajó significativamente dado que nadie estaba viajando) como crédito para volar en el futuro.

Efectivamente, maté al tiburón con mi arpón, pero perdí mi arpón en el proceso, pues al hacer el cambio de itinerario gratuito, renuncié al derecho a cancelar el vuelo y recuperar el valor del boleto. Si hubiese decidido no viajar, hubiera perdido ese dinero. En fin, todavía me quedaban unos buenos 690 kilos de marlín, no todo estaba perdido.

Entonces llegaron el segundo, tercer y cuarto tiburón, que se parecían mucho al primero, en rápida sucesión. Delta me volvió a cambiar el itinerario unas tres veces en cuatro días. Consideré posponer mi viaje y mi entrada al nuevo trabajo hasta el fin de la pandemia o tiempos más estables. Ya los tiburones me habían hurtado un buen tercio del marlín, dejándome unos 470 kilos. La Mar (Hemingway hace la distinción de que los verdaderos marineros se refieren a «la Mar» y no «el océano») me estaba queriendo mandar una señal, me hizo dudar.

Luego recordé que no creo en esas cursilerías y tomé la decisión ejecutiva de adelantar mi viaje lo mas posible, clavándole al tiburón mi cuchillo en el cerebro, como lo hizo Santiago, perdiendo ahora mi cuchillo.

Lo adelanté alrededor de una semana antes de lo inicialmente planeado, tomando el itinerario que menos probabilidades tenía de sufrir cambios antes y durante el viaje, queriendo evitar quedarme varado en algún aeropuerto en pleno estado de emergencia. Mi nuevo itinerario era estable, MTY->CDMX, CDMX->ATL (Atlanta), ATL->SEA. Tres vuelos nada más, tres rutas que corren prácticamente diario y tienen la mayor demanda, por lo que era improbable que fueran canceladas. El problema es que el vuelo de Atlanta a Seattle salía la mañana después del de Ciudad de México a Atlanta. Ya llegaré a ese megalodon.

Empaqué mis maletas, las pesé, saqué, a duras penas, varios libros de los que no me quería desprender, las volví a pesar y repetí el proceso hasta que el peso cumpliera con las restricciones de mis vuelos. Quería mitigar hasta la más infinitesimal de las posibilidades de que algo en el viaje no saliera de acuerdo al plan.

De mucho me sirvió considerando que mi equipaje de mano ni lo pesaron (léase «abandoné mis libros por nada»). Me despedí, con un nudo que sigue en mi garganta, de mi familia en las puertas del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de la ciudad de nuestra (su) Señora de Monterrey y me dije a mí mismo, en las inmortales palabras de la legendaria VH1 Diva, Shaniah Twain:

Let’s go girls.

El viaje fue muy extraño. Los tiempos de espera parecían eternos, las salas de espera vacías, afortunadamente en esos momentos todos tenían cubre bocas por las reglas de viaje aéreo que en ese entonces ya se implementaban internacionalmente. Todo estaba cerrado. Los servicios de comida se reducían a máquinas expendedoras y OXXOs/Sevens de aeropuerto. Si mal no recuerdo, había Starbucks, pero tal vez falle mi memoria. Si estaba abierto, te garantizo, afable lector, que me compré un Cold Brew venti y lo disfruté como si no hubiera un virus arrasador comunicándose a una velocidad inescapable por todo el mundo.

Atlanta y el Megalodon

Después de dos vuelos, llegué a la ciudad de Atlanta con el sol aún visible en el cielo del estado de Georgia. Todo salió bien en mi corta entrevista en el área de inmigración, hasta que el agente del CBP me preguntó si tenía algo que declarar. Le dije que no, pero luego listó algunas de las cosas que se tenían que declarar. Entre esas cosas se encontraban alimentos a base de puerco. ¿Me creerás, entrañable lector, que traía tres sándwiches de jamón (de puerco, como el mal) y queso en la mochila?

Confesé mi error, bastante angustiado (todos hemos escuchado historias), el agente del CBP se me quedó viendo con la cara que mis maestras ponían cuando yo hacía alguna de mis legendarias travesuras, y llamó a algún agente aduanal para que me acompañara a recoger mi maleta y tomara mi declaración. Tuvimos que deshacernos de aquellos sándwiches que mi señor padre preparó con mucho amor, y el agente aduanal me dio la bienvenida a los Estados Unidos de América.

Llegué al hotel donde había hecho mi reservación desde que cambié mi itinerario de vuelo por última vez, recogí la llave de mi cuarto, me dieron unos menús para pedir a domicilio, y subí a mi cuarto de hotel. Hacía calor, así que encendí el aire acondicionado a una temperatura muy baja. Después de una media hora de revisar todas las opciones entre los menús que me dieron en la recepción, recordé que venía saliendo de un programa alimentario muy estricto que duró tres meses y pedí una Royale with Cheese doble del McDonald’s con todo y su respectivo McTrío grande. Gloria.

Cuándo se acabaron las papas y se hizo hora de irme a dormir, empecé a pensar en los peores de los casos:

- Que no escuchara la alarma y se fuera mi vuelo sin mí

- Que me despertara con la noticia de que mi vuelo había sido cancelado y ya no habría mas vuelos a Seattle

- Que me despertara tosiendo o con fiebre, descalificándome de viajar en avión y dejándome varado y con COVID-19 en una ciudad en la que no conocía a nadie, en un país donde los gastos médicos quiebran económicamente a las personas antes de que mi seguro de gastos médicos tomara efecto (porque no podía empezar a trabajar hasta llegar a Seattle)

Y bueno, con todo eso en el cerebro me fui a dormir. Y me quedé dormido rápido.

A mi cerebro no le gustó. Me despertó súbitamente menos de una hora después. No sabía ni quien era, ni donde estaba, ni porqué hacía tanto frío ni porqué sentía presión en el pecho y dificultad para respirar. Me tomo medio minuto descifrar los jeroglíficos que veía en el reloj de alarma al lado de la cama. Al ver la hora, me invadió la ansiedad. Eran las 10:30. Mi vuelo salía a las 8:00 AM. Me tomó un tiempo más darme cuenta y entender lo que sucedía. Afortunadamente, eran las 10:30 PM del mismo día, y mi vuelo salía a las 8:00 AM del día después.

La angustia inmediata me abandonó al darme cuenta de que no había perdido mi vuelo, pero algo peor había pasado. La angustia y ansiedad residual de los tres puntos anteriores se había incubado y alimentado mientras mi conciencia se encontraba con la guardia baja en brazos de Morfeo (que para nada es amigo mío).

El tiburón más grande de todos, un megalodon, se llevó, él solo, tal vez unos doscientos kilos de lo que quedaba de mi preciado Marlín. Cómo cualquier tiburón, ésta especie en particular tenía varias hileras de dientes afilados.

La primera hilera de dientes que apuñaló la escamosa piel de mi marlín fue la hiperventilación. Tenía un profundo sentimiento de angustia y ansiedad que se veía opacado únicamente por la sensación de no poder respirar. ¿Qué cosa relevante había ahora que causaba problemas para respirar? Estaba seguro de que era COVID-19. Intentaba respirar profundamente pero solo lograba respirar rápidamente.

La segunda hilera era una sensación de presión en el pecho. ¿Ataque al corazón? ¿A los veinticuatro años? Improbable. Aunque, con este nuevo virus, ¿quién sabe?

Me volví consciente del resto de mi cuerpo. La tercera hilera, no sentía mis piernas. Normalmente no me preocuparía, pero recientemente me diagnosticaron una resistencia a la insulina preocupantemente elevada (la razón por la que tengo que seguir un programa alimentario estricto). Ésta es una condición que frecuentemente resulta en Diabetes tipo 2. ¿Estará relacionado? Así describen el pie diabético. He escuchado muchas historias de amputaciones porque pacientes creían que no era nada serio y postergaban sus consultas médicas, ignorando esos síntomas.

Cada hilera de los dientes de éste megalodon traía problemas más extraños y menos probables. En ese momento creía que todo lo malo que podía pasar, todas las preocupaciones irracionales que había tenido y todos los miedos que tenía bajo control se habían vuelto realidad. Estaba convencido.

¿Lo peor de todo? Me estaban sucediendo tarde en la noche, en un cuarto de hotel en el que estaba totalmente solo, en plena crisis global de salud, a cientos de kilómetros de la persona conocida más cercana, sin una fuente de ingresos/cobertura médica vigente y en un país en el que llamar a una ambulancia, aún en una emergencia, podía costarme todo lo que tenía en el banco.

La primera llamada que hice fue a mi papá. No quería preocuparlo, no había nada que él pudiera hacer a la distancia, pero imaginaba que sería peor que algo serio me pasara y el se tuviera que enterar por «medios oficiales». Mi papá, claramente al pendiente de mí, contestó de inmediato. Me aseguró que todo iba a estar bien, me explicó que todo estaba en mi cabeza y que el tiburón que le describía no era ni COVID-19, ni un ataque al corazón ni diabetes tipo dos.

En su limitada experiencia como biólogo marino que se especializaba en delfines y no tiburones (es decir, cirujano plástico y no psiquiatra), lo que yo describía era una de dos especies de tiburón muy conocidas y frecuentemente confundidas.

Aquella noche sufrí mi primer ataque de ansiedad, o de pánico, o de los dos porque hay quien dice que son lo mismo.

Le di información sobre el hotel, mi vuelo y mi destino final a mi papá en caso de cualquier eventualidad. Me comprometí a llamarlo si algo más sucedía, a notificarlo cuando me despertara, cuando llegara al aeropuerto, cuando aterrizara en Seattle y cuando llegara al departamento del amigo que me recibiría en las dos semanas antes de mudarme a mi propio departamento en la ciudad.

Colgué el teléfono e inmediatamente hice una segunda llamada. Llamé a mi hermana mayor. Una psicóloga admirable, estudiada y, a mis ojos, absolutamente confiable en términos de su capacidad para identificar lo que yo acababa de experimentar. No buscaba que ella solucionara mi problema permanentemente, tu hermana no puede ser tu terapeuta.

Aún así la llame, en parte para escuchar su voz asegurándome que todo iba a estar bien y dejar que eso me tranquilizara. En parte para que me diera algún consejo de como superar las próximas 15 horas, o bien, el tiempo entre mi primer ataque de ansiedad y el llegar a la ciudad en la que ya estaría «del otro lado» y tener mayor tranquilidad.

Verdaderamente, llamar a mi papá y a mi hermana fueron el remo, la última defensa que utilizó Santiago para ahuyentar a los tiburones. Y fueron suficiente para quedarme con un pedazo más de mi marlín en ese momento. Y no tenía un marlín de setecientos kilos, pero tenía suficiente para la cena.

Divisando las luces de La Habana

Mi último vuelo transcurrió sin problemas. Llegué al aeropuerto de Seattle-Tacoma, me subí a un Uber camino a la ciudad y me sentí «del otro lado». Finalmente divisaba las luces de La Habana a la distancia, cuando de entre los edificios rectangulares en la ciudad emergió la Aguja Espacial.

Pasé dos semanas en cuarentena en el departamento de un buen amigo. Fue muy buena compañía y creo que no tener que vivir solo esas dos semanas fue algo bueno para él también. Pasé mi tiempo (en ese momento desempleado) dibujando, viendo televisión, leyendo y hablando con mi amigo. En aquellos días todavía tenía doscientos kilos de marlín atados al pequeño barco que me separaba de «la Mar».

Esperaba con ansias empezar mi vida en la ciudad, mi nuevo trabajo en las grandes ligas del mundo de la tecnología. Había tanta gente por conocer, tantos problemas por resolver, tanta vida por vivir. Doscientos kilos de Marlín todavía eran suficiente para darle de comer a una pequeña comunidad. Ya no tenía un marlín que batiera los records, pero era buena pesca.

Las luces de La Habana estaban tan cerca, pero todavía había mar entre ellas y yo.

Me mudé a mi nuevo departamento con un amigo de la universidad. Empecé mi nuevo trabajo esa misma semana.

Todo empezó bien, estaba muy emocionado y convencido de que pronto todo iba a regresar a la normalidad.

Tiburones del contexto sociopolítico

Mientras me adaptaba a la vida en un nuevo país, comenzaron a surgir en el foco nacional problemas que no me pertenecían. Las avenidas que rodean mi edificio residencial fueron las protagonistas en una serie de protestas, que continúan hasta la fecha, aunque más esporádicamente, en respuesta a la brutalidad policiaca y el racismo sistemático que existe en este país.

Las calles de la ciudad que me rodeaban se convirtieron en el campo de batalla para un nuevo movimiento sociopolítico en busca de la materialización de derechos civiles en el que no me tocaba participar. Un problema en el que yo no tengo voz ni voto, manifestándose a mi alrededor día tras día.

En más de una ocasión, mientras observaba las demonstraciones desde el balcón de mi departamento en un quinto piso, algún manifestante me señaló y gritó:

Out of your home and into the street

«Sal de tu hogar y toma las calles con nosotros». ¿Cómo le explico, desde mi balcón e incuestionable posición de privilegio, que manifestarse pacíficamente en las calles solo es un derecho para él y no para mí? Que yo no tengo voz ni voto (en el sentido literal) sobre cuestiones políticas y sociales. Que soy un turista glorificado en el país en el que por el momento tengo mi hogar.

Abril se convirtió en mayo. Mayo se volvió junio. Las protestas continuaron y el calor se volvió un problema en una ciudad tan fría históricamente que la mayoría de los edificios no tienen aire acondicionado. Los días largos, las noches insoportables. ¿El sueño? Inalcanzable.

Me di cuenta de algo. Desde aquel ataque de ansiedad en Atlanta, la hora de dormir era para mí un prospecto atemorizante. Todas las noches lucho contra la angustia, el insomnio, la ansiedad y el miedo. Miedo a que mi cerebro me vuelva a traicionar. De despertar, como ahora es tan común, en una nube electrostática de confusión y desidentidad. De no saber quien soy ni como llegué aquí. Miedo a no saber cuando se va a acabar todo esto, si mis problemas sobrevivirán el fin de la cuarentena.

Ahora, siendo el mes de septiembre, la costa oeste de los Estados Unidos está sufriendo numerosos fuegos forestales cuya magnitud es difícil de dimensionar. Mientras escribo esto, luz puramente amarilla entra por la ventana de mi cuarto en la ciudad de Seattle, una de las 5 ciudades que normalmente tiene «el aire más limpio» del país.

La luz que entra por mi ventana es amarilla porque el humo de los fuegos forestales masivos que se ha permeado por toda la ciudad ha filtrado todo el azul de la luz del sol.

Cada día es una nueva oportunidad que tiene el mundo, la Mar, de recordarnos lo cruel que es y lo impotentes que somos ante sus caprichos.

Antes de llegar a la costa los tiburones se llevaron los doscientos kilos de marlín que me quedaban.

Mi llegada al puerto

Las luces nocturnas de La Habana resultaron más lejos de mí de lo que imaginé. Pensé que ya estaba llegando a la cósta pero resulta que no. Cuando acabe todo esto y la pandemia se vuelva oficialmente un evento del pasado, llegaré al puerto como Santiago. Con el esqueleto desnudo de una bestia de setecientos kilogramos atado a un pequeño barco. Con solo una cabeza de marlín para hacer caldo, un pico que regalarle a quienes me rodean y una cola de marlín que los turistas vean y los haga pensar «no sabía que los tiburones tenían colas como esas». Tal vez lo de la cola no, eso creo que ni yo lo entendí.

En papel, capturé un marlín de setecientos kilos en contra de las probabilidades. Logré completar el paso más grande de mi vida en los tiempos más turbios y retadores de esta. Superé la gran bestia sin lo que aparenta ser mucha pérdida. Por años podré contar la historia y proyectar orgullo y satisfacción.

Cualquiera que ha leído el Viejo y el Mar sabe que es una historia que tiene momentos de gran triunfo, orgullo y realización. Lo que no es, es una historia con un final totalmente feliz. El final es amargo, sabe a pérdida y desolación existencial. ¿Cuál es el punto de anzuelar una bestia de setecientos kilogramos cuando la Mar envía a los tiburones a desprender de ella toda la carne? Claro, Santiago tiene el respeto de todo pescador a su alrededor. Solo el tamaño del esqueleto es suficiente evidencia de su gran hazaña.

Para Santiago eso es inconsecuente. Se resigna, se desprende de cualquier recordatorio de su tarea Hercúlea, regalando todo lo que le quedó y se va directo a dormir. A veces es más fácil ceder a la inconsciencia que tener que existir en el mismo mundo que nuestras pérdidas.

En realidad, la pandemia me robó, hasta la fecha, meses, tal vez más de un año, de vida y juventud. Le quitó la novedad, la emoción y la satisfacción a una de las hazañas más importantes de mi vida. Le quitó toda la carne a mi marlín. La Mar me dejó con el cadáver de un sueño que alcancé a probar antes de arrebatármelo. Lo que debió haber sido un gran trofeo, la vida convirtió en un recordatorio de lo que perdí. Con este sentimiento de pérdida, me encuentro en desventaja al compararme con Santiago. Él pudo dormir.

Yo no lo logro.

Habiendo dicho todo esto, estoy consciente de que yo soy de los que mejor le fue. Mis heridas, aunque reales, son superficiales.

Creo que eso es lo peor.

Desahógate conmigo

Los últimos meses han sido difíciles. Lamentablemente, siguen. Quítate un peso de encima, escríbeme por Twitter @technicalboy__ o por correo electrónico. Si crees que este texto puede interesarle o ayudar a alguien, lo puedes compartir en Facebook, Twitter o LinkedIn utilizando los botones aquí abajo. Si te gusta el blog en general, ¡recomiéndaselo a tus amigos!

Comments